はじめに

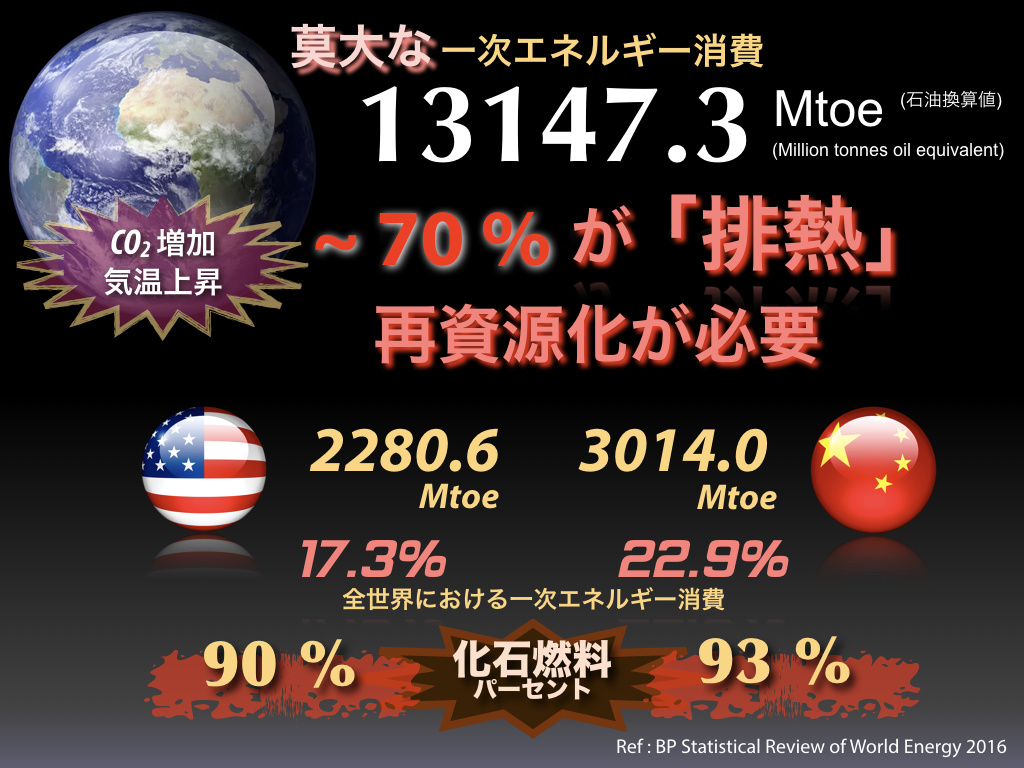

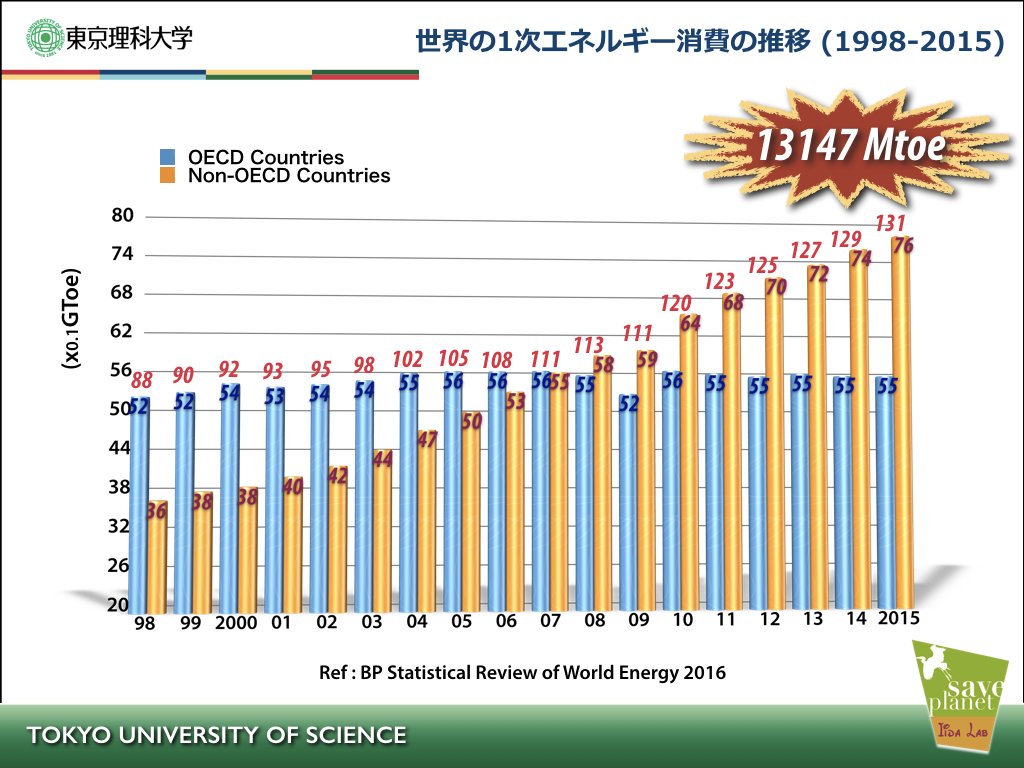

Figure_1は、2015年に全世界で消費された1次エネルギーの総計値です。数字だけからは伝わりにくいかもしれませんが、人間の社会活動では膨大なエネルギーが消費されています。この数値は、イギリスのメジャーBP (British Petrorium) が公開したStatistical Review of World Energyから算出したものです。主な1次エネルギー源は、石炭・石油・天然ガス等の化石燃料ですが、全世界的に主要なエネルギー源として用いられているこの化石燃料は、信じられないことに、エネルギー変換された後、およそ70%が未利用のまま捨てられ、二酸化炭素(CO2)を排出し、さらに、単に大気を暖めてしまっています。世の中で使用されている様々なエネルギーは最終的には「熱」になりますので、未利用で排出されている「排熱」を回収して使い勝手の良い電気エネルギーに変換する「熱電発電技術」は、エネルギー・地球環境問題に大きく寄与できる可能性を秘めています。 熱を電気に直接変換することで世の中の排熱を電気エネルギーとして再資源化して化石燃料の使用削減、すなわちCO2排出抑制を目指す取組が世界的に活発化しています。

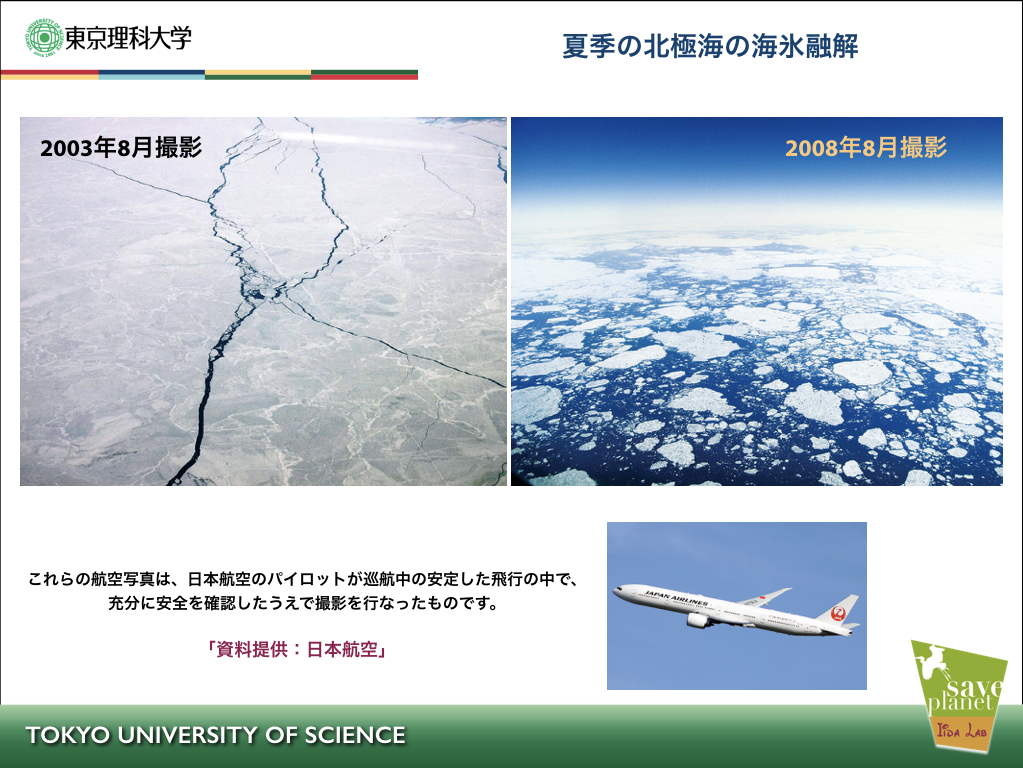

Figure_2は、夏の北極海・ボフォート海(Arctic Sea・Beaufort Sea)付近の様子を航空機から観測した写真です。(日本航空様ご提供) 2003年の8月(北半球の夏季)には多くが海氷で覆われ、一部に亀裂が入っている状態ですが、それからわずか5年後の2008年の夏には、広範囲で海氷が溶けており、青い海水面がはっきりと確認できるほど海氷面積は顕著に減少しています。NSIDC(National Snow and Ice Data Center:アメリカ雪氷データセンター)の観測によると、北極海の海氷域面積は1979年頃から減少し始め、現在に至るまで減少傾向は継続しています。毎年、北半球の夏季に注目される、海氷面積の最小値は著しく減少しており、NSIDCのデータによると、毎年夏季には、北海道の面積と同じ程度の海氷減少が進行しています。2016年には、海氷面積の減少がこれまでになく進行しました。これは同じ年に発生した「史上最強のエルニーニョ」の影響とも言われていますが、NSIDCとNASAの観測によれば、ボフォート海では、通常は夏季でも溶けることのない何層もの氷層からなる厚い海氷が徐々に溶け出していることが確認されました。この厚い海氷は一年を通して海の温度を一定に保つ役割を果たしている重要な海氷であり、海水温の上昇や海面上昇が進行するのではないかと懸念が広がっています。

ClimateCentralの記事のページへ

NSIDC記事 : http://nsidc.org/arcticseaicenews/2016/06/low-ice-low-snow-both-poles/のページへ

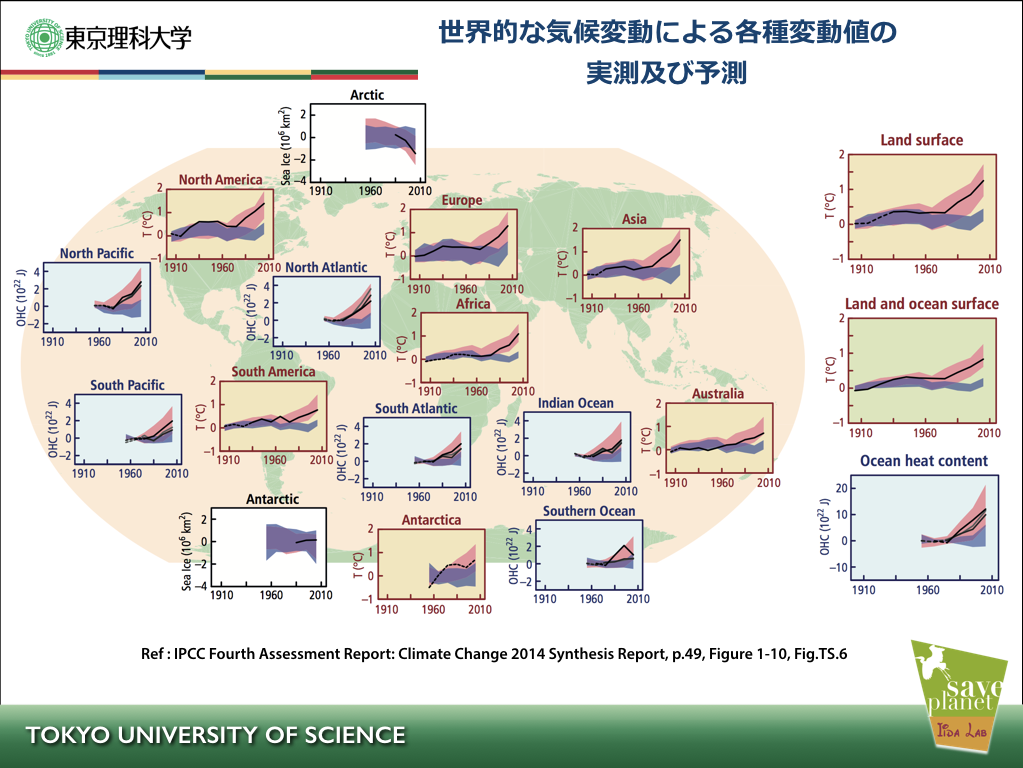

Figure_3は、IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change:気候変動に関する政府間パネル)の第5次報告書に記載された、世界各地の平均気温の変化、海水面の上昇、両極地方の海氷減少に関する観測値と人為的要素を考慮した予測値を示しています。北極海の海氷減少について、1979年以降に観測されている減少傾向は、人為的影響を考慮したシミュレーション値とよく一致しており、気候変動に起因している可能性が非常に高いと示されています。少なくとも、北極地方は、地球上の他の地域に比べて2倍もの温暖化にさらされています。

IPCC第5次報告書のページへ

増え続けるCO2

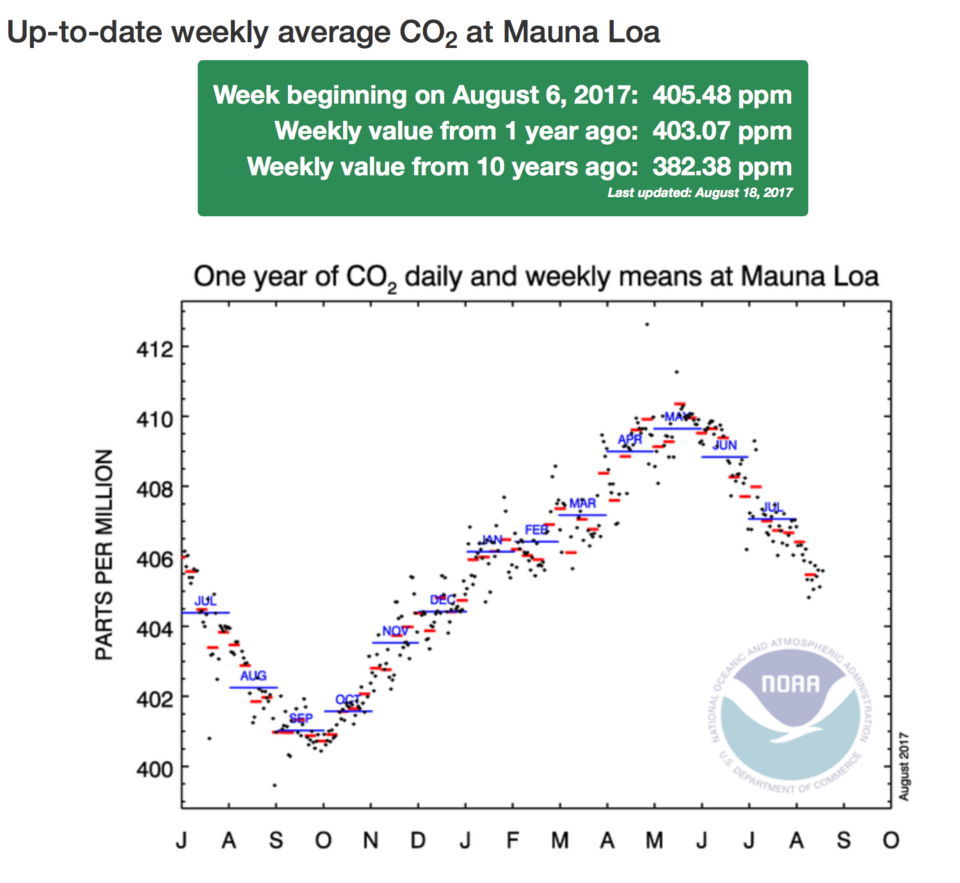

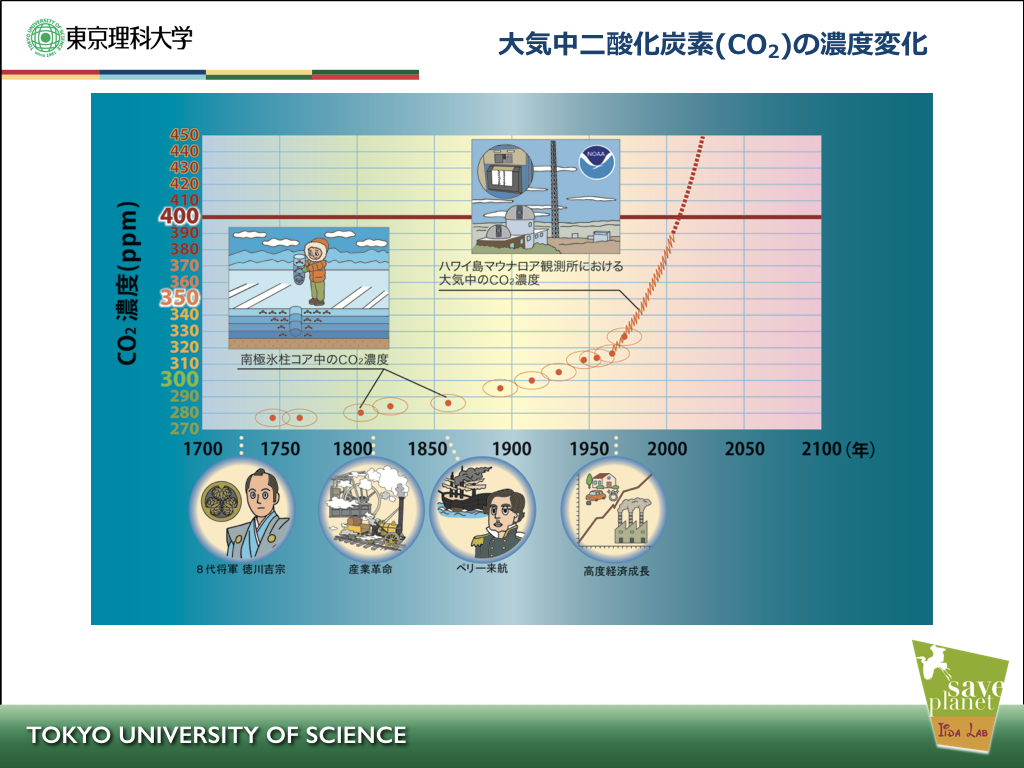

南極の古い氷に含まれていたCO2の濃度と、NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration:アメリカ海洋大気庁)のMauna Loa (マウナ ロア) 観測所 (ハワイ島)において測定された大気中のCO2濃度変化(Figure_4)を見ると、1800年代の産業革命の頃から徐々に増加しはじめ、1950年以降の戦後の経済成長とともにそれまでの増加の割合とは明らかに異なる勢いで増加しています。1900年代中盤からの先進工業国の経済発展とともに、過去60年の間に急上昇した大気中のCO2濃度は、2010年には世界の平均濃度値で389.0 ppmに達し、近年は年間~2 ppmの割合で着実に増える傾向にあります。

原始の地球で海が誕生した頃、CO2は100気圧分以上存在し、その温室効果により地球の大気は数100℃という高温だったといわれています。その後CO2は多量の雨に溶け炭酸となって海に流れ込み、その当時、海中に極めて豊富に存在していたマグネシウムやカルシウムと反応して鉱物となり大気中の膨大な量のCO2は急激に減少しました。

今問題となっている大気中のCO2濃度の増加は、言うなれば、私たち先進工業国が過去に出したものが大半で、そのCO2が気候変動の原因になっているとも考えられます。現在の私たちの豊かな生活と高い技術力を作り上げるのに、多くのCO2が排出されてきたのです。今、私たちの得た高い技術力で、これまでに排出されたCO2の処理や、今後排出されるであろうCO2を削減する仕組みを積極的に開発する必要があります。

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration:アメリカ海洋大気庁)Mauna Loa (マウナ ロア) 観測所のページへ

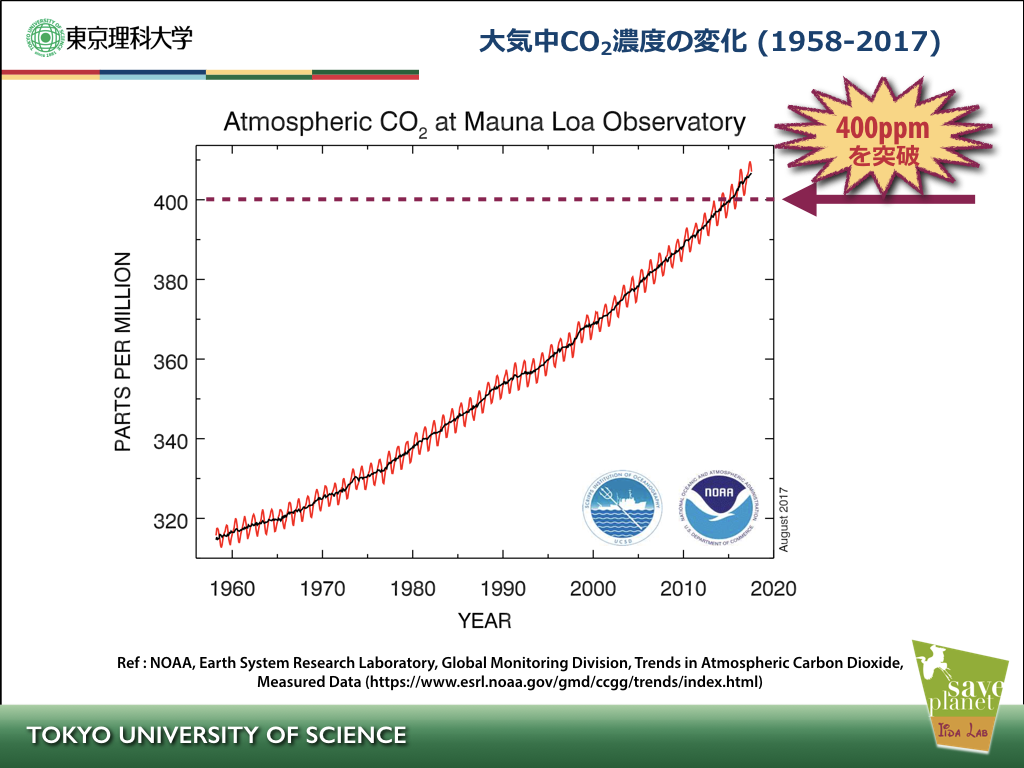

Figure_5は、アメリカ Mauna Loa観測所で計測されている大気中のCO2濃度の変化を示しています。CO2濃度の変化は明らかに右肩上がりの増加傾向を示しています。CO2濃度変化に細かなギザギザがあるのは、一般に、大陸の多い北半球では植物の活動と連動する形で、CO2濃度は冬から春にかけて高くなり、夏に低くなるという季節変動を示すためです。この様子はアメリカ NASA Goddard Space Flight Center (ゴダード宇宙飛行センター)により公開された「地球上の二酸化炭素の1年間にわたる動き」(下記のリンク)により確認できます。

大気中に放出されるCO2は、森林の光合成により固定されるほか、大半は海洋により吸収されます。CO2の吸収が続けば大気中のCO2濃度は減り続けると推測されますが、これまでに明らかになったCO2の循環に関する地球のメカニズムでは、森林や海洋に吸収・固定されたCO2は活火山や海嶺等での海底火山から大気へ放出されることにより地球規模の壮大な時間スケールで循環(炭素循環)し、人間の経済活動が活発化する前の大気中のCO2濃度は 300ppm (0.030%)以下に保たれ、地球規模の炭素循環による精妙なバランスにより地球の平均気温は~14℃に保たれきました。しかしながら、近年のエネルギー大量排出によるCO2の排出は、地球のもつ炭素循環による処理能力をはるかに超え増大の一途をたどっています。

日本では、代表的観測地の岩手県大船渡市綾里において、2012年5月に初めて月平均のCO2濃度が400 ppm (0.040%)を越え (下記のリンク)、翌年の2013年5月にはMauna Loa観測所で1日の平均濃度値が400 ppmを越えました。400 ppmというCO2濃度は、地球の精妙な炭素循環によるバランスを大きく崩すといわれている濃度値で、これを大きく越えると、今後大規模なCO2削減対策を行っても元には戻れないと警鐘が鳴らされている数値領域なのです。

NASA Goddard Space Flight Center / Computer Model Provides a New Portrait of Carbon Dioxideのページへ

気象庁:2012年5月 「 国内観測地点において、観測開始以降初めて大気中の二酸化炭素濃度(月平均値)が400ppmを超えました。」のページへ

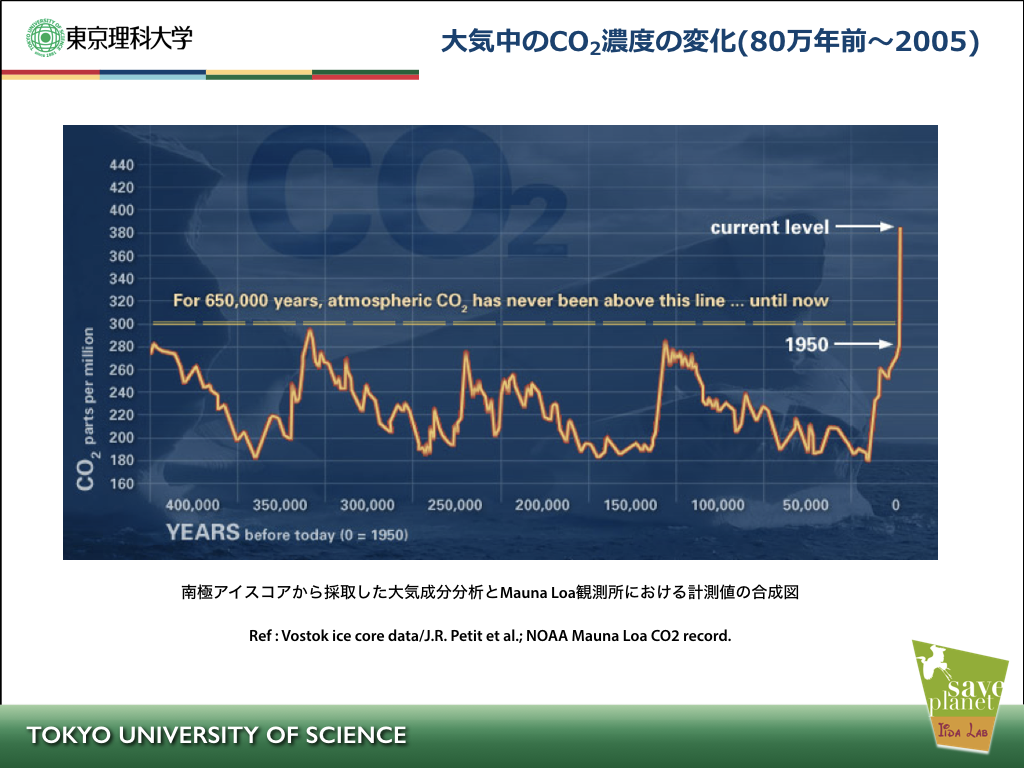

Figure_6は、Vostok antarctic ice core data (南極、Vostok基地で採取されたアイス・コア)による40万年前から1950年までの大気中のCO2濃度と、1950年から現在までアメリカMauna Loa観測所で計測されたCO2濃度を合わせて表記した、大気中CO2濃度の変化を示しています。

この図に示されているように、地球のCO2濃度はこれまでに長い周期で変動してきました。CO2濃度が大きく変化している過去には~9℃近い温度変化があった時もありましたが、図に明確に示されているように、現在、私たちが経験しているCO2濃度の上昇は、人間の経済活動か活発ではなかった昔の地球がこれまでに繰り返してきた濃度変化とは明らかに異なるものであると言えます。

遠い過去、氷に閉ざされた氷河期の時代が現在の気温より3~6℃低いだけであったことを考えると、現在予測されている地球規模での温暖化(気候変動) が現実のものとなれば、かなり大きな気候変動 (最大で2100年には~6℃上昇のIPCC研究予測) が想定されます。人類の経済活動による化石燃料の大量消費は、地球の自然の炭素循環のメカニズムを壊し、環境・生態系を崩す主因となってしまうのです。

Vostok antarctic ice coreのページへ

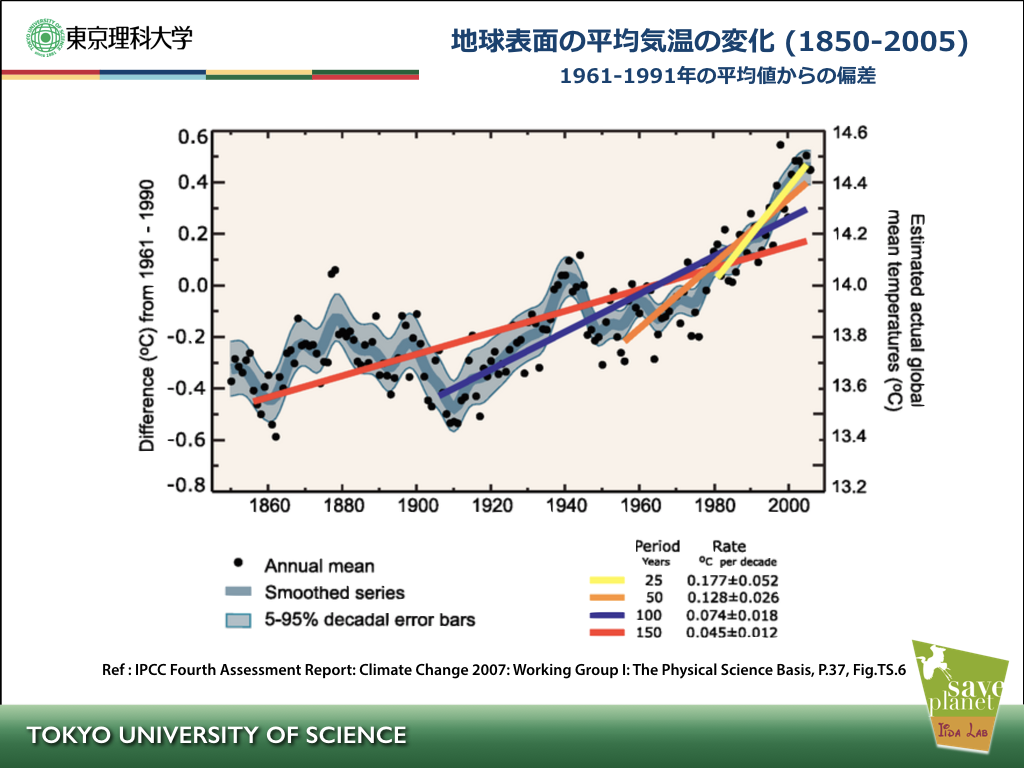

「気候変動」「地球温暖化」、以前は学会や科学誌などでしか聞かなかった用語ですが、近年は頻繁に見聞きするようになってきました。最大瞬間風速~60m/sのように大型化する台風や日本各地で頻発する集中豪雨など、~15年前とは明らかに違う規模と頻度になってきました。こうした異常気象は、日本だけでなく、世界の各地で見られるようになってきており、地球の平均気温が上昇する「地球温暖化」が原因と考えられています。Figure_7はIPCCの第4次報告書に記載された1961~1990年の平均気温を基準とした地球の平均気温の推移を示しています。過去25年(黄色)、50年(橙色)の期間で見た気温上昇率は~1℃/10年以上の割合になっており、平均気温の上昇率が大きくなっています。

近年顕在化してきている異常気象や北極海の海氷融解、永久氷河の融解などの現象は、人間の経済活動に伴い排出される温室効果ガスによる「地球温暖化」が主因とされていますが、それ以外の要素による影響が小さくないという議論もまだあります。NASAでは「地球温暖化」に関係する可能性のある様々な事象を気候モデルシミュレーションに入れて、各要素間の相関を調べた結果を公開しています。 (下記のリンク)

この計算では、まず自然由来の影響要素として、地球と太陽の距離の変化に伴う影響、太陽の温度変化、地球上の火山活動による影響について調べましたが、顕著な相関は見出せませんでした。他方、人的影響要素として、森林伐採の影響、オゾン(O3)の増減の影響、石炭を燃やしたときのエアロゾル粒子状物質の影響、CO2などの温室効果ガスの影響との相関を調べたところ、Human Factors(人間の活動による影響)との間に明確な相関が見いだされました。この比較計算は、NASAのゴダード宇宙科学研究所(GISS)のコンピューター気候モデルを用いて行われたものです。

IPCC 第4次報告書のページへ

What's Really Warming the World? Climate deniers blame natural factors; NASAのページへ

Figure_8は2015年の全世界における1次エネルギーの消費をOECD (Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)加盟34カ国と非加盟国についてまとめたものです。OECD加盟の34カ国(いわゆる先進工業国)は1次エネルギーの消費が頭打ちなのに対し、非加盟国(いわゆる途上国)では右肩上がりで増加の一途になっており、この傾向は2040年頃まで当分の間続くと想定されています。途上国における1次エネルギーは、これまでに構築された利便性と産業資源としての有用性とも相まって、化石燃料が当分の間主力エネルギー源となります。こうしたことから、今後、世界規模でのCO2削減を行うためには、途上国と連携した排出抑制プランを創出・実施していかなければなりません。先進工業国で開発した低炭素化誘導型の機器を積極的に導入し、相手国でのCO2排出を削減する取り組みが求められます。

「気候変動」「地球温暖化」の主因であると考えられるCO2排出の削減には今後積極的に取り組む必要があります。すぐに化石燃料の使用を止めることはできませんが、まずは化石燃料の消費を抑えることが重要です。今後のエネルギー源として太陽光発電や風力のような再利用可能エネルギーの導入は重要ですが、それだけでは膨大なエネルギー消費の観点から十分ではなく、排熱に代表される未利用エネルギーの積極利用が求められています。エネルギーの消費先において、供給されているエネルギーを今以上に高効率に利用する、既存エネルギーシステムの改善が必要なのです。

化石燃料系のエネルギーは最終的には「熱」になりますので、未利用で排出されている「排熱」を回収して、使い勝手の良い電気エネルギーに変換する技術が普及すれば、総合的にエネルギー利用効率を高めることができ、昨今の地球温暖化問題やエネルギー問題に寄与できる可能性を秘めています。このような「排熱の再利用 (再資源化)」の取り組みは、時として新エネルギーの導入と同様に、あるいはそれ以上に環境負荷を低減させることにつながることがあります。

排熱再利用というCO2削減対策

熱サイクルを使用する動力・エネルギーシステムでは、熱力学的にカルノーサイクルによる制約や、変換・輸送の損失で全体のエネルギーのおよそ70%は排熱として未利用のまま捨てられています。この熱を回収し再エネルギー化できればよいのですが、こうした排熱は低品質で、環境との温度差が比較的小さく再度熱機関に利用するのは一般的に容易ではありません。高効率エネルギー利用においては、エネルギーの最終形態である「排熱 (廃熱)」をいかに有効利用するかがエネルギーの利用効率を決定するといっても過言ではありません。

主要エネルギーである化石燃料の使用を直ちに止めるのは難しいことですが、エネルギーの利用効率を高めることで化石燃料の消費を抑えることができます。信じられないことに、一次エネルギーとして用いられている化石燃料のおよそ70%は利用されずにそのまま排熱として捨てられ、燃焼時に生じる温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)とともに大気を暖めています。この未利用「排熱」を電気エネルギーとして再資源化して化石燃料の使用削減を目指す取り組みすなわち、重要なエネルギー資源排熱を現代社会で最も使いやすい電気エネルギーに変換する熱ー電気変換技術(排熱発電)は、エネルギーの高効率利用とCO2の削減を同時に叶えることができるため、近年、世界的に注目されています。

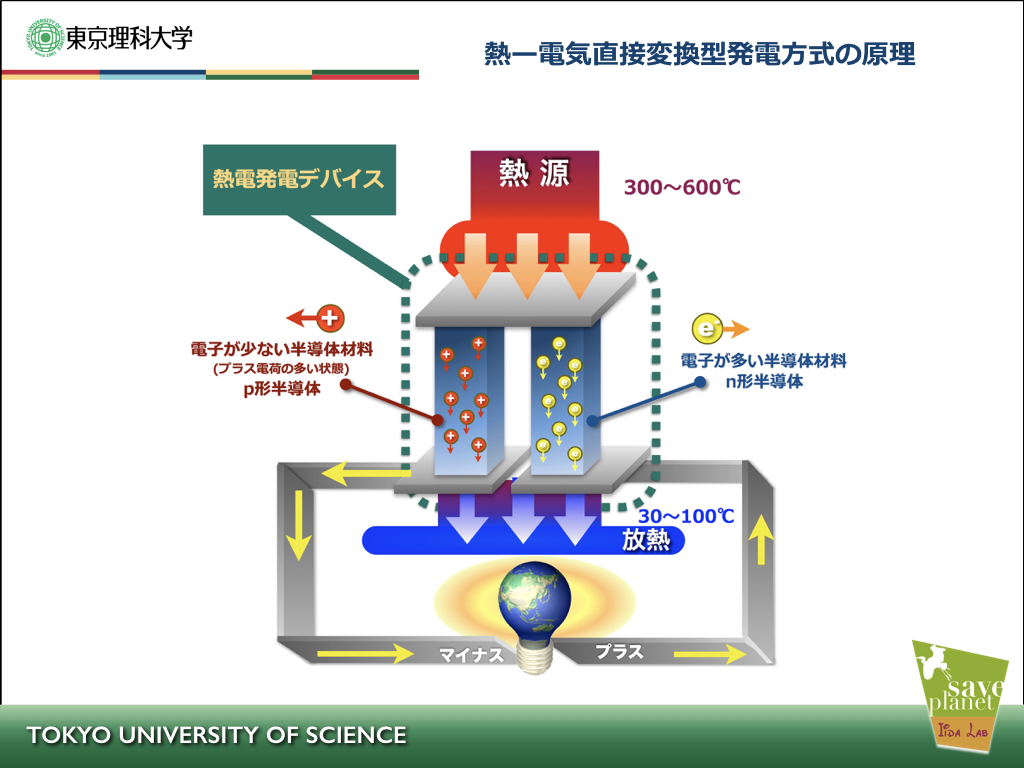

排熱発電の検討が積極的に検討されている熱源は300℃以下の工場排気や排水および400℃以上の自動車エンジン排気です。排熱発電には、主にガスタービン、スチームタービン、スターリングエンジン、固体素子型熱電変換材料を用いる方式がありますが、中でも、自動車用排熱発電は熱電変換材料による排熱発電が今の主流です。現状でも部分的には排熱のエネルギーリユース(コジェネレーション)はなされていますが、それだけでは十分ではありません。Figure_9に模式的に熱ー電気変換(熱電発電)方式による排熱発電は、現在の化石燃料を基盤とする社会において未利用排熱を再資源化する方法として糸つの重要な候補となる技術の一つです。

今後のエネルギー源として太陽エネルギーのような再利用可能エネルギーの導入は必須です。しかし、世界中で気候変動が顕在化する昨今、それだけでは十分ではなく、化石燃料の消費を抑えることも必要です。高効率エネルギー利用においてはエネルギーの最終形態である「排熱」をいかに有効利用するかが重要とされていますが、地球環境のためにも後世のためにも、排熱に代表される未利用エネルギーの積極利用が求められています。

熱ー電気直接変換(熱電変換)方式による発電の物理的な原理は、1821年エストニアの物理学者であるT.J. Seebeck (T. J. ゼーベック)により「異なる2種類の金属をつなげ、接合部の両端に温度差を与えると起電力が生じる」ことが発見されました。この物体の温度差が直接電圧に変換される現象は、彼にちなんでゼーベック効果と呼ばれています。

その後、1929年にロシアのA.F.Joffe (A.F.ヨッフェ)により熱電変換現象においては金属材料に比べて半導体材料を用いることで変換効率を高められることが示され、現在主として用いられる熱電発電用材料はほとんどが半導体材料となっています。温度を計測するセンシング用途の熱電対もゼーベック効果を応用したものですが、こちらは主に金属材料の組み合わせが用いられています。

Figure_10は、ゼーベック効果を応用した発電素子(デバイス)の模式図です。熱電発電デバイスでは、高温部と低温部の温度差があると、ゼーベック効果により熱が電気に変換されます。具体的には、高温側から低温側へ熱電変換材料を熱伝達する熱の一部が電力に変換されます。現在実用・開発されている熱電変換材料単体での物性力推定される熱電変換効率は5〜20%相当、システム実装された場合には3〜8%程度となっています。熱電発電デバイスは、p形およびn形の2種類の半導体材料で構成される構造(π型構造)とp形あるいはn形の1種類の半導体材料で構成される構造(ユニレグ構造)があり、使用する熱電材料の特性に合わせて用いられます。

高性能な熱電変換材料の実現には「金属の電気伝導」と「絶縁体の熱伝導」の2つの要素が求められます。金属と絶縁体の両方の性質を併せ持つ材料とは?と考えると「あり得ないのでは」と思われるかもしれませんが、実は材料の特殊な結晶構造や半導体材料への不純物導入という手法により、一見矛盾する2つの条件「金属と絶縁体の特性」を共存させられる材料があるのです。

熱電発電技術はエネルギー・地球環境問題に大きく寄与できる可能性を秘めていますが、より高性能な材料開発が不可欠です。Figure_11に熱電発電材料の種類と応用分野の図を示します。 現在実用化の域に達している熱電半導体材料は、低温領域(<200℃)用にBi-Te系、中高温領域(>500℃)用にPb-Te系があります。これらの材料では良好な電気伝導を示す半導体材料で、かつ構成元素のサイズが大きいため、熱の伝導、すなわち格子振動の伝わりが抑制され易い特徴を持っています。

これまで材料研究が盛んに行われてきたスクッテルダイド系化合物(CoSb3)やクラスレート(Ba8Al16Si30等)と呼ばれる材料では、結晶構造中にサッカーボール型あるいは立方体型の空間を含んでおり、この空間部分で格子振動の伝わり方が影響を受けることにより絶縁体的な高い性能を担保しています。酸化物系化合物(NaCo2O4, Ca3Co4O9等)で高い熱電性能を示すものも開発されています。これら酸化物系の材料では、板状の結晶構造が積み重なった構造をしており、積層した板を横切る方向では格子振動が伝わりにくく、板と板の界面では電気伝導が良くなる性質が表れ、熱電変換材料の2つの要件を満たしています。

排熱発電に有望な中高温領域での排熱発電に用いられるPb-Te系は,熱電変換効率が高いのですが、鉛(Pb)とテルル(Te)の有害性により欧州では2019年1月からの使用が禁止されました。高変換効率用としてPb-Te系の代替として一部実用化されたのは、CoSb3系やハーフホイスラー系材料で、〜400℃と室温の間で排熱発電が可能です。

特にエネルギー変換用途に使用する材料について考えた場合、材料自身が有害な物質を含んだり,その製造工程で有害化する恐れのある化学物質が多量に使用されていることは環境負荷の面から今後は十分な配慮が必要です。これら材料自身や原材料が不適切な形で自然環境へ排出されると環境汚染のみならず人体へ深刻な影響を与えかねません。

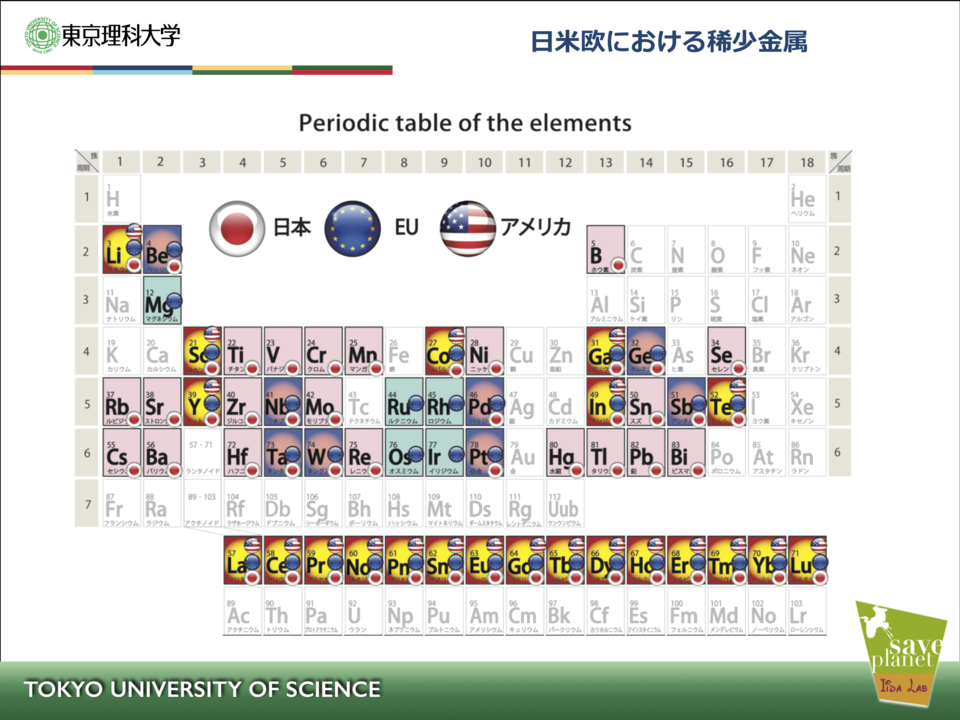

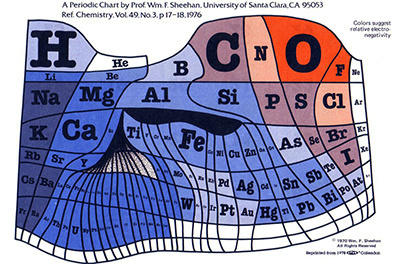

一般に、太陽電池に代表されるエネルギー変換用途の材料では、マイクロ・エレクトロニクスでの使用に比べて使用されるデバイス材料量は必然的に多くなるマスデバイス(mass device)と呼ばれ、使用時および廃棄時の環境負荷への影響も小さくないことから、材料面での環境低負荷性が重要な観点となっています。熱電変換デバイスも実用使途拡大時には基本的にマスデバイスであり、低コストな排熱エネルギーリユースシステム構築の観点から使用原材料の稀少性や有害性について十分に考慮されている必要があります。Figure_12は日本、欧州、アメリカにおいて稀少性が指摘されている周期表上での元素をまとめたものです。元素記号の枠内に3国・地域の旗記号が示されている元素は極めて稀少性の高い元素を示しています。

エネルギー変換材料の開発においては、可能な限り、Figure_12に示されるような稀少元素を使用していないことが、低コストな排熱エネルギーリユースシステム構築において重要であると考えられます。私たちが考える排熱発電用途の熱電変換材料が具備するべき条件は、以下のようなものです。

(1). 資源豊富である

(2). カントリーリスクが無く、原材料の安定供給が見込まれる

(3). 安価である

(4). 最終素材、原材料および副生成物質に毒性が無い、または軽微である

(5). 廃棄が容易である

熱電変換材料の開発においては、従来は性能第一主義により、有害性や資源枯渇の議論はあまり無く、高い熱電変換効率の得られる材料系であれば、材料の使用に特段の制限は設けられていませんでした。しかし、EU 委員会による2006年7月からのRoHS (Restriction of Hazardous Substances)指令と2007年6月からのREACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)規則では、有害物質あるいは有害化危惧物質への使用制限が強化されました。従来からの中高温向け主力熱電発電材料の一つである鉛-テルル (Pb-Te) 系の発電モジュールは、これまでRoHS指令適用除外の扱いでしたが、EU委員会は2019年1月以降Pb-Te 系発電モジュールの使用並びに保守部品等の供給を含めて禁止することが2011年3月に発表されました。世界的には今後も引き続き、有害物質あるいは有害化危惧物質の使用制限の方向性は今後さらに厳しくなることが予想されます。

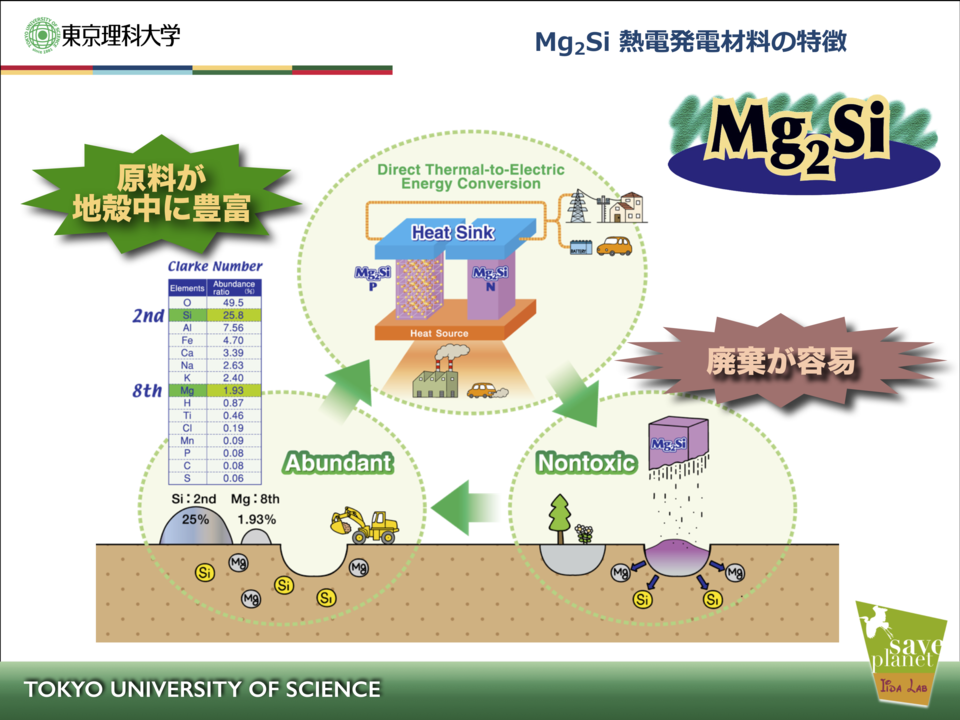

様々なエネルギー変換材料を探索する中で、我々はマグネシウム・シリサイド(Mg2Si)という材料を扱っています。(Figure_13)マグネシウムもシリコンも地核中に豊富に埋蔵していますので、エネルギー変換材料として用いても原料の枯渇問題はありません。いわゆる環境半導体に分類される材料です。 現在の太陽電池の世界的な普及でも分かる通り、熱電発電デバイスも実用化・普及すると材料使用量が大きくなりますがMg2Siは熱電発電材料の中で十分な環境低負荷性を有しており、(1). 資源豊富である、(2). カントリーリスクが無く、原材料の安定供給が見込まれる、(3). 安価である、(4). 最終素材、原材料および副生成物質に毒性が無い、または軽微である、(5). 廃棄が容易、については全てクリアしている熱電変換材料です。欧州では、無毒・資源豊富なエネルギー変換素材へのシフトのニーズが高く、シリサイド系、とりわけMg2Siによる熱電発電モジュール開発をEU委員会の熱電プロジェクトにおいて開発優先順位が筆頭となって行われた経緯があります。

次世代のエネルギー変換用素子には、環境低負荷で低毒性の材料を使うことが今後今まで以上に求められてくると考えられます。既にEU(ヨーロッパ連合)で行われている、有害化する可能性のある元素の規制も今後も強化される方向性であることが示されています。これからのエネルギー変換用材料開発では、環境低負荷を考慮した開発が必然で、そのようなフェーズに時代がきたと思っています。現在我々は、難合成材料と言われてきたMg2Siの原料開発から、自動車向け排熱発電システムや、工業炉等の熱源からの排熱回収・電力としての再資源化に向けたシステム開発を行っています。

「熱電発電(研究開発)」(Research status)

の項でより詳しく記載いたします。

(近日公開の予定です)

And more.

今週のCO2濃度(NOAA)

Hawaii Mauna Loa Observatory

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration:アメリカ海洋大気庁)のMauna Loa (マウナ ロア) 観測所 (ハワイ島) で測定されている最新の大気中のCO2濃度を知ることができます。Mauna Loa観測所は大都市から離れた太平洋上にあり、偏西風の影響もあり、大気中の平均的なCO2濃度を計測するのに適しています。

最新のCO2濃度を知るには、以下のNOAAへのリンク「NOAA:Mauna Loa Observatoryのページへ」をご覧ください。

「航空機大気観測プロジェクト」

1993年より、日本航空、気象庁気象研究所、国立環境研究所等のチームによりアジア、欧州、米国の定期航空路線で、上空大気中の二酸化炭素濃度を測定し、地球規模での長期的な環境変動を監視するプロジェクト研究 「CONTRAIL」 ( Comprehensive Observation Network for Trace gases by Airliner) が行われています。これまでのCO2の測定は地上計測が主でしたが、上空に拡散分布したCO2を精度良く測定することにより、地球規模でのCO2の循環を解明に役立てられています。従来は、北半球から南半球へのCO2の流れなどについて不明な点も多くありましたが、日本とオーストラリアを結ぶ路線でのCO2測定データにより多くのことが分かりつつあります。